1945年初,天氣寒冷刺骨,踏出波蘭南部納粹Auschwitz奧茲威辛集中營,波蘭猶太人Vladek Spiegelman帶著染上斑疹傷寒的殘破身軀,在德軍槍桿的催促下,與數百名猶太人如沙丁魚般擠在專載牲畜的運貨火車列中,前往位於德國Dachau達豪的集中營。沿途火車一開就是幾天,一停也是幾天,德軍會開門,吆喝車廂裡活著的人把屍體丟出來。幾個月後,就在Vladek與猶太人戰俘被德軍押往瑞士邊界,準備作為與同盟國交換德軍戰俘的籌碼的路上,忽然傳來戰爭結束的消息,所有猶太人歡呼。眼看美軍與俄軍就要抵達他們所在之處,德軍於是放了他們,只是重獲自由的Vladek在路上又碰到其他的德軍巡邏隊,反覆被抓又被放,最後與同行友人躲進一間空房,直到碰見美軍獲救。一年後,Vladek輾轉回到家鄉Sosnowiec索斯諾維莰,他在猶太中心裡,與同樣從奧茲威辛集中營死裡逃生的妻子Anja相擁而泣。

時間快轉到1978年,出生於瑞典,成長於美國的波蘭猶太人移民第二代Art Spiegelman在美國反主流文化漫畫界中已小有名氣,剛與法國妻子Françoise新婚的他,有了將父親Vladek遭遇納粹大屠殺的過往畫成漫畫的念頭,於是每逢幾週便從舊金山前往紐約皇后區拜訪父親,即使他不太確定這一切是否恰當 — 因為他父親是種族歧視者口中典型的「吝嗇老猶太人」;他母親Anja已在十多年前自殺,沒留任何遺書;他父親已經有了續絃Mala;他父親總是向自己抱怨Mala覬覦他的財產;他父親想忘記Anja,卻眼中所見四處是Anja;他不確定父親是否想回憶、想分享;他不確定自己是否能夠忍受父親極度嘮叨、神經質,與強迫症的性格……

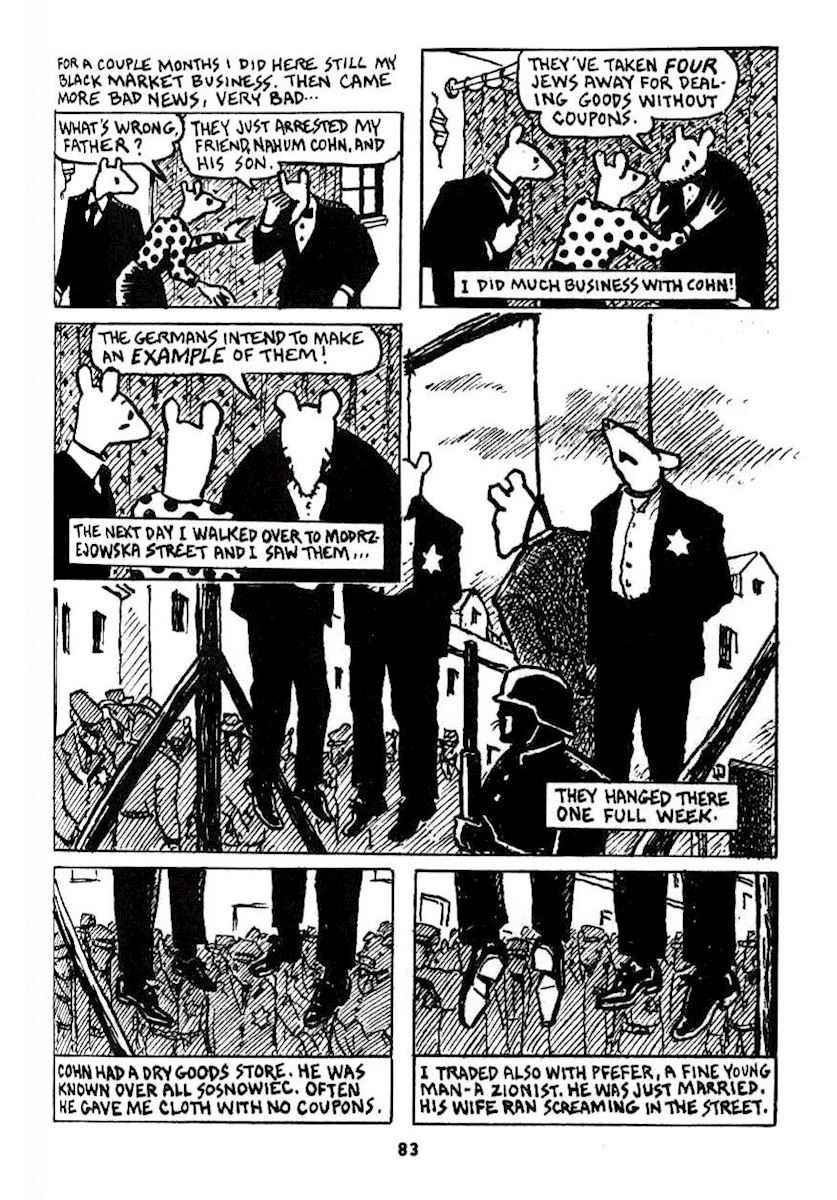

1980年,Art與妻子Françoise一同創立了漫畫選集《RAW》,在當年發行的第二冊中,Art開始連載《MAUS》,他將自己多次拜訪父親聽他口述話當年的過程,以及父親從認識母親、遭逢戰亂、被關入集中營,到運用智慧加上運氣而倖存下來的回憶,用漫畫形式,以第三人稱視角逐步構成一本圖像小說。在《MAUS》中,波蘭猶太人是老鼠、納粹是貓、波蘭人是豬、法國人是青蛙,而美國人是狗,而就在父親一邊回憶著大屠殺的故事,Art也一邊嘗試釐清母親自殺的原因,並且試圖在父親歷劫歸來的心路歷程中,摸索自己與父親的關係。

1982年,Vladek逝世,來不及親眼看見漫畫完成,然而Art曾經把部分完成的草稿給他看:

Art: 我已經簡單畫好幾部分,我拿給你看。

Art: …看,這裡畫的是在索斯諾維莰被吊死的黑市猶太人……

Vladek: 啊。

Art: 這裡你說: 「啊。現在一想起他們,我還是想哭!」

Vladek: 對啊,我還是想哭。

Mala:這書很寶貴。平常不讀這種故事的人會感興趣。

Vladek: 對。我從來不讀這種漫畫,連我也感興趣。

Mala:你當然有興趣囉。寫的是你的故事啊!

Vladek: 對。故事我全記在心裡了,連我都有興趣!

Mala:應該會很轟動。

Vladek: 對。將來你會大紅,紅得像…那個叫什麼名字來著?

Art: 嗯?紅得像那個叫什麼名字來著?!

Vladek: 你曉得嘛…那個響叮噹的卡通大師……

Vladek: 你知道哪個卡通大師?……華德迪士尼??

Vladek: 對!華德迪士尼!

Vladek: 咦?你想去哪裡,Art?

Art: ……去找鉛筆……這段對話非寫下來不可,否則會忘記!

而在創作的過程中,Art Spiegelman也曾對自己所做的產生質疑,這是他與妻子Françoise的一次對話:

Art: 我知道這很扯,不過我莫名其妙但願自己曾和父母一起被關進集中營,切身體驗他們的經歷也好……我猜,這是因為我日子過得比他們輕鬆,所以才有這種愧疚感。

Art: 唉。想重建一個比最黑暗的惡夢還慘的現實,我覺得心有餘而力不足。

Art: 而且還想以漫畫來呈現!我猜我是自不量力。也許,出書的事還是算了吧。

Art: 有太多東西,我永遠沒辦法理解,或者無法畫想像為圖像。我是說,現實太複雜了,漫畫無法呈現……有太多東西要省略或扭曲。

Françoise: 據實呈現就好,親愛的。

Art四處尋找願意出版《MAUS》的出版商,起初乏人問津,直到1986年,《MAUS》 集成第一冊《MAUS: A Survivor’s Tale, My Father Bleeds History》問世,立刻造成轟動,評論家認為它改變了漫畫的遊戲規則,並且將其提升到全新的藝術層面—漫畫不僅僅是娛樂的媒介,也能探討嚴肅的議題,揭露傷心的過往。1991年,下集《MAUS: A Survivor’s Tale, A Here My Troubles Began》出版;1992年,《MAUS》系列成為史上第一本獲得普立茲獎的漫畫,但由於難以界定類別,被歸在「Special Awards and Citations」獎項中。

描繪並“重建一個比最黑暗的惡夢還慘的現實”,《MAUS》的成功之處在於它說故事的視角,面對當年的慘劇,Art巧妙地用兩層包裝讓觀眾去“遠離”血淋淋的痛苦:第一層是第三人稱的父子對話與父親看似輕鬆淡然的口述回憶,第二層是動物化的可愛角色設定,如漫畫中波蘭猶太人為了避人耳目要偽裝成一般波蘭人的時候,就以老鼠戴上豬面具的方式呈現。

《MAUS》是一本引人入勝的圖像史詩,觀眾一邊閱讀著一邊見證著它自己完成自己,而無論是歷史的痛或是家族的痛,或許唯有勇敢面對,才能從被害者與加害著的迷障中走出。